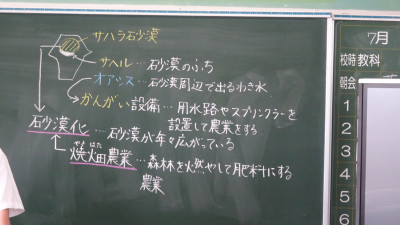

1年生社会科は地理的分野、世界の諸地域の暮らしです。今日は、砂漠地域や高山地域の人々がどのような生活をしているのかについて学んでいました。人はそれぞれの環境や文化に合わせながら暮らしていることが分かります。

2年生社会科は日本の各産業別人口と割合についての授業でした。日本においては、データでは第一次産業(農林水産業)が減少しているとありました。その理由について生徒は考えていました。今回2年生8名が希望した職場体験事業所を産業別に見ると、第一次3名、第二次0名、第三次5名でした。体験が可能な業種や地域性の関係で参考データにはなりませんが、生徒が活動させてもらった農水産業の事業所ではとても歓迎してもらえました。

3年生は今日も実力テスト、これが最後の科目です。

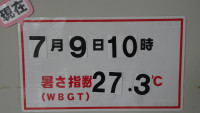

今日は雲が多く、昨日よりは過ごしやすいのですが、蒸し暑さは感じます。

1年生保健体育科の授業は、マット運動です。前転、後転、側転、開脚前転、開脚後転など、自主的・意欲的に練習しています。

2年生は、先週1週間職場体験学習だったため、今日から期末テストが返されています。悲喜こもごもの様子です。

3年生は今日と明日、実力テストです。1学期末テストが終わり、次は夏休みとは行かないようです。

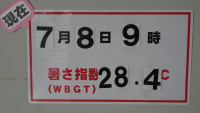

海からの風が旗を揺らしてはいますが、日差しはきつく暑さ指数は厳重警戒レベルです。

上島町教育委員会の主催により、岡山県瀬戸内市の国立療養所長島愛生園に上島町内の3中学校の3年生が現地研修を行いました。同行した者として、直接見聞したことでお伝えしたいことはたくさんあるのですが、2つだけ紹介させてもらえたらと思います。

その前に、施設は昭和5年にハンセン病療養所として設立されましたが、実態は「らい予防法」施行のためのハンセン病患者の強制隔離でした。この法律は66年後に廃止されて、隔離のための施設ではなくなったそうです。さらに5年後、法の違憲国家賠償請求が認められ、全入所者への補償等が約束されました。

さて、当日施設内の説明をしていただいた学芸員さんから中学生に、「残念ながら外国にはまだハンセン病患者は存在するが、今は完治する薬も開発されている。日本にはハンセン病患者は一人もいない。今もなおこの島で生活されている方々は、ハンセン病に感染し治療が遅れてしまったことで、後遺症が残ってしまい、手足や皮膚の感覚が不自由な障がい者であって、ハンセン病の患者ではない」と強く訴えられていました。説明の結びには「差別をなくすためには、関心を持つことと正しい知識を深めることが大切です。」とのメッセージを伝えていただきました。午後からの、ハンセン病の後遺症により今も居住区で生活されている語り部さんからも、当時とそして今のお気持ちなどのお話をお聞きすることができました。百聞は一見にしかずという言葉もありますが、上島町30名の中学3年生にとって、貴重な1日体験となりました。